Zwischen 2001 und 2003 brachen viele der älteren Millennials ihre erste Berufsausbildung oder ihr Erststudium ab. Andere ließen sich für untauglich erklären, während Samy Deluxe Folgendes rappte: „In diesem Land, in dem mehr Schranken stehen als es Wege gibt, mehr Mauern als Brücken, die Stimmung ist negativ.“ Sonst drehte sich alles um BSE, ISAF, MwSt, ARD, ZDF, C&A. Doch die jungen Leute? Die kümmerte das herzlich wenig. Es gab ja Dark Age of Camelot. Vormittags wurde mit der Gilde gefarmt, dazu ein bisschen Trashtalk im Teamspeak. Mittags dann die klassische MMO-Pause: Essen, Einkaufen, Powernap. Ab 16:00 Uhr war Stammgruppe angesagt. Ein großer Spielerpool auf der Freundesliste war Pflicht - denn die Ansage „Leute, ich muss bald off, morgen 7:30 Uhr Termin beim Jobcenter“ kam öfter als einem lieb war. Ohne Ersatz ging das Gesuche los: „8ter sucht Skalde / Augi / Barde / DPS mit TS!“ In DAoC ging es immer um Reichspunkte, Ruhm, das perfekte Template und um die ewige Frage: „Pushen oder kiten?“

Im Frühjahr 2004 erschien das Add-on Trials of Atlantis (ToA) und mit ihm begann der schleichende Spielerschwund. Das einzigartige Reich-gegen-Reich-Erlebnis wurde für Monate auf Eis gelegt, denn nun standen zeitraubende und vor allem sterbenslangweilige PvE-Questreihen auf dem Programm, um die eigene Ausrüstung konkurrenzfähig zu halten. Mit der Veröffentlichung von World of Warcraft im selben Jahr nahm der Exodus weiter Fahrt auf. Bald mussten erste Server zusammengelegt werden, nur um überhaupt noch eine kritische Masse für sinnvolles RvR zu erreichen. Die Arbeitsmarktreformen unter Bundeskanzler Schröder taten ihr Übriges und zwangen selbst Hardcore-Gamer zum Aufgeben. 2009 blieb dann nur noch ein einziges DAoC-Habitat übrig: Der US-Megaserver-Cluster Ywain. Immerhin holte dieser zumindest für kurze Zeit viele Altveteranen zurück ins Spiel bevor auch sie wieder verschwanden.

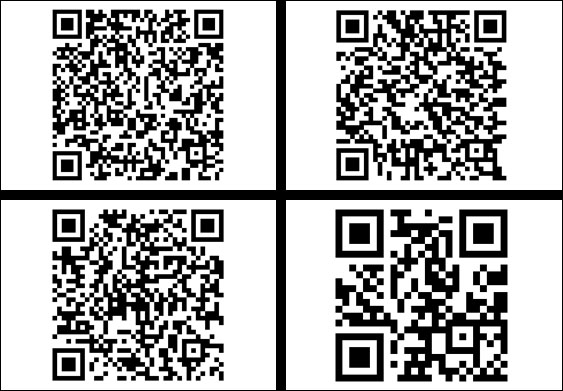

Eden-DAoC unter Ubuntu - Wähle Dein Reich!

Dann wurde es still. Die oben erwähnten Millennials zogen in die Metropolen, machten irgendwas mit Medien und bekamen Kinder. Ywain existierte zwar weiter, aber wer wollte schon Abogebühren für ein uraltes Spiel zahlen, das zwar mechanisch stetig weiterentwickelt wurde, aber längst seinen Mythos verloren hatte. Hin und wieder flackerte ein neuer Freeshard auf - eingefroren auf Classic oder einem bestimmten Patchstand. Man kann sie gut mit Sternschnuppen vergleichen: kurz hell, dann verglüht.

Auch als im Jahr 2022 mit Eden wieder eine dieser kostenlosen DAoC-Welten das Licht der Welt erblickte, hatte kaum jemand große Erwartungen. Doch Eden war irgendwie anders. Dieser Freeshard hatte genau das, was sich viele Veteranen immer gewünscht hatten:

- Statt eines tristen Endgames, das nur für die Hardcore-Fraktion interessant ist, setzt Eden auf ein frisches Konzept: Circa alle anderthalb Jahre beginnt eine neue Saison. Beim Neustart verlieren die Spieler alles, bis auf ihren Namen und ihre Craftingskills.

Die mühsam erspielten Reichspunkte bleiben zwar gespeichert, werden jedoch erst im Laufe der Saison schrittweise freigeschaltet.

Schlachtfest in Hibernia - Midis kämpfen gegen Sarnvasath

Jede neue Saison bringt zudem tiefgreifende Änderungen mit sich: Neue Klassen, Balancing-Anpassungen, besseres Pathing - kurz gesagt: ein Meta-Reset mit Hirn.

- Auch das alte Buffbot-Problem wurde clever umgangen: Buff-NPCs geben nur blaue Buffs. Zudem muss der Buffgeber - etwa ein Schamane - stets in der Nähe sein. Wer als Solospieler das Maximum herausholen will, greift zu gelben Tränken oder baut sich einzelne Item-Buffs ins Template, wie etwa einen 10-Minuten-Stärkebuff auf einem Umhang. Dieses System sorgt für mehr Fairness und bringt Unterstützerklassen zurück ins Spiel.

Neben weiteren Gimmicks wie einem Reichsloyalitätsbonus gegen Realmhopping oder dem einfachen Leveln in Battlegrounds, bringt Eden natürlich auch seine ganz eigenen Probleme mit sich.

ℹ️ Recorder¹ sind Makros, die nach dem Wenn-Dann-Prinzip funktionieren. So ist es nicht mehr nötig, bestimmte Nahkampf-Styles manuell in der richtigen Reihenfolge zu drücken. Einmal eingerichtet, spielt ein sogenannter Recorder automatisch eine definierte Abfolge von Aktionen ab: Pariert der Charakter, folgt automatisch der passende After-Parry-Style inklusive Follow-Up. Besonders profitieren Speed-Klassen von dieser Mechanik - ihre Songs laufen dauerhaft, ganz ohne großartiges Geklicke.

Wer auf Recorder verzichtet, ist auf Eden nicht konkurrenzfähig. Makro-Unterstützung ist hier keine Spielerei, sondern Voraussetzung für erfolgreiches PvE.

Midgard fällt in Darkness Falls ein

Ein weiteres Problem: Diverse Klassen wurden regelrecht kaputtgenerft. Vampiir oder Bonedancer wirken im aktuellen Balancing wie Schatten ihrer selbst, während Valewalker, Savage oder Reaver als nahezu unbezwingbar gelten und das Meta dominieren.

- Trotz allem hat Eden einen entscheidenden Vorteil: Der Zugang zum Spiel ist nicht nur kostenlos, sondern auch so barrierefrei wie nie zuvor.

Eden-DAoC läuft nativ unter Ubuntu via Steam - kein Wine, keine Terminal-Fummelei, keine Setup-Quälerei. Es ist tatsächlich ein vollwertiges Dark Age of Camelot-Erlebnis auf Linux-Basis.

Was ist Steam?

Wer gerade erst auf Ubuntu umgestiegen ist und generell wenig Erfahrung mit PC-Spielen hat, sollte zuerst den Artikel zu WoT lesen. Dort wird erklärt, wie sich Steam samt des Kompatibilitätsmoduls Proton unter Linux-Distributionen einrichten lässt und was diese Begriffe überhaupt bedeuten.

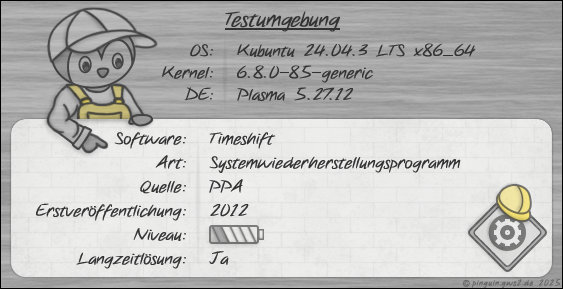

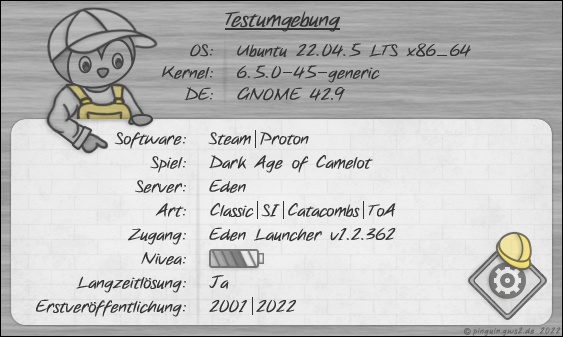

DAoC unter Ubuntu

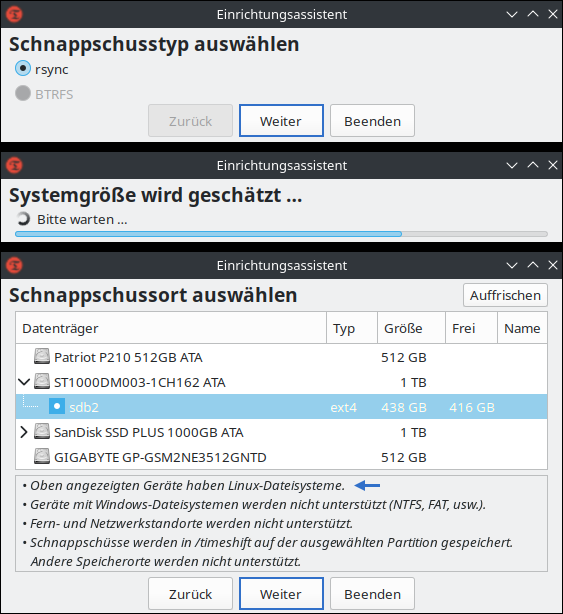

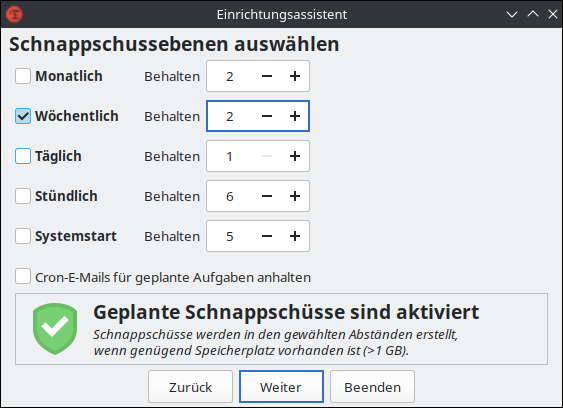

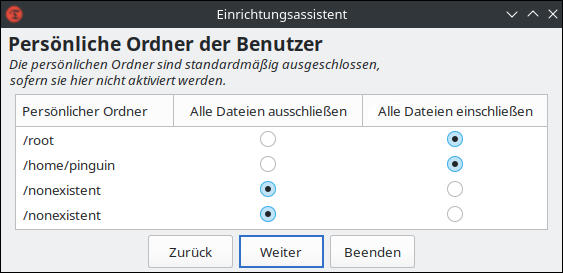

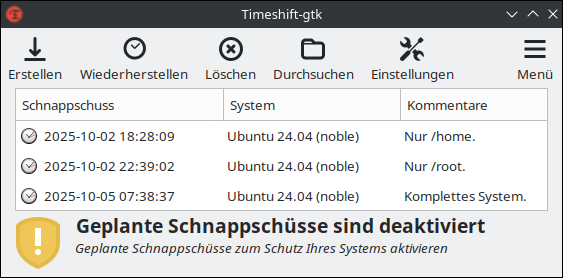

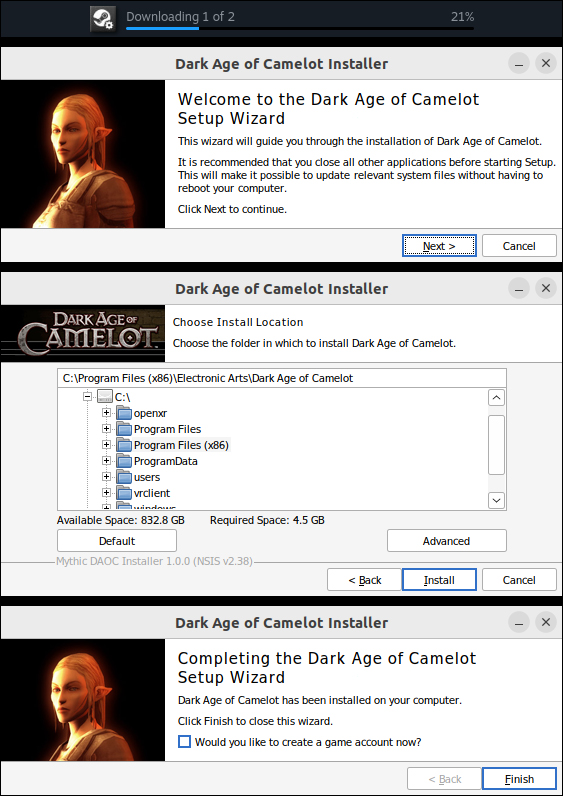

Die Installation von Dark Age of Camelot erfolgt in drei einfachen Schritten, die sich immer wiederholen. Alles beginnt mit dem Downloader des Originalspiels, der sich von hier kostenlos herunterladen lässt.

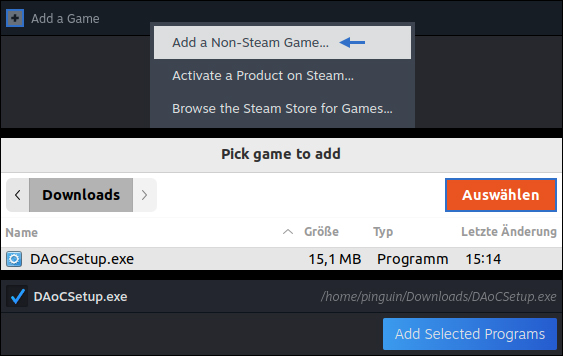

Sobald sich die EXE-Datei im Download-Ordner von Ubuntu befindet, wird sie über Steam eingebunden: Dazu klicken wir in Steam auf „Spiel hinzufügen“ → „Steam-fremdes Spiel hinzufügen“ und wählen die DAoCSetup.exe aus. Anschließend erscheint diese Datei ganz normal in der linken Seitenleiste unter „Bibliothek“.

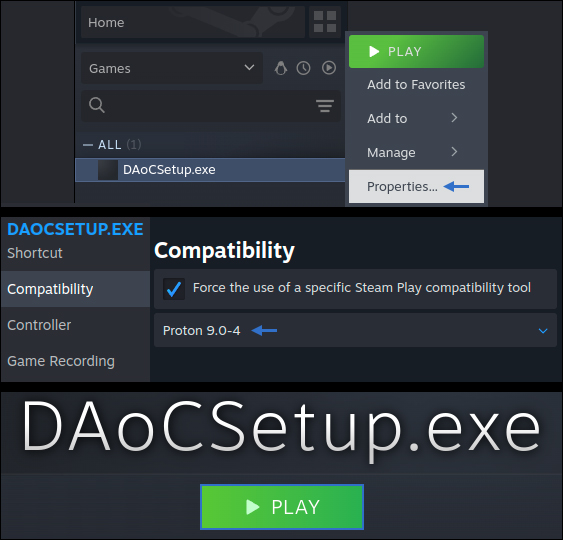

Um die Windows-Datei unter Ubuntu korrekt auszuführen, klicken wir den entsprechenden Eintrag in der Steam-Bibliothek mit der rechten Maustaste an und wählen im Dropdown-Menü „Eigenschaften“ aus. Im daraufhin erscheinenden Fenster wechseln wir zum Reiter „Kompatibilität“ und setzen einen Haken bei: „Die Verwendung eines bestimmten Kompatibilitätswerkzeugs für Steam Play erzwingen“. Darunter wählen wir aus der Liste „Proton 9.0-4“ (oder aktueller). Anschließend schließen wir das Fenster über das X in der Ecke.

ℹ️ Alle Einträge, die im weiteren Verlauf zur Steam-Bibliothek hinzugefügt werden, erhalten genau diese Konfiguration. Aus Gründen der Übersicht wird das nicht jedes Mal erneut erwähnt!

Im nächsten Schritt starten wir das „Spiel“ DAoCSetup.exe über den grünen Play-Button. Steam richtet daraufhin automatisch das Kompatibilitätsmodul Proton ein und startet den Original-Launcher von Dark Age of Camelot.

Das daraufhin erscheinende Installationsmenü können wir einfach durchklicken. Bevor die Konfiguration abgeschlossen wird, entfernen wir unbedingt den Haken bei: „Erstelle jetzt ein Spielerkonto“. Andernfalls werden wir unnötig zur Account-Erstellung auf den offiziellen Servern weitergeleitet, was wir auf Eden nicht benötigen.

Spieldateien herunterladen

Was ist bisher passiert? Wir haben mit der Hilfe von Steam eine geschützte Umgebung geschaffen, in der sich das Grundgerüst von Dark Age of Camelot unter Ubuntu installieren lässt.

ℹ️ Die Installation von Windows-Dateien über Steam erfolgt in einer isolierten Sandbox. Das Ubuntu-System bleibt dabei vollständig unangetastet - es wird nichts „zugemüllt“ oder systemweit verändert. Alle relevanten Daten liegen sauber im Home-Verzeichnis.

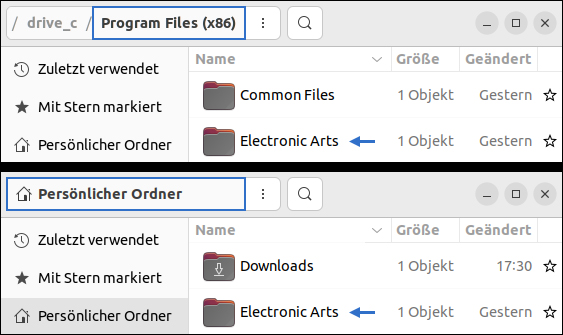

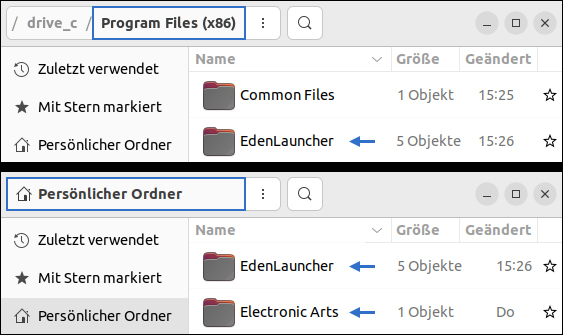

Wie zu Beginn versprochen, möchten wir DAoC ohne das Terminal installieren. Also öffnen wir nun den Dateimanager, sodass wir den Inhalt von „Persönlicher Ordner” sehen. Jetzt drücken wir die Tastenkombination „Strg + H”, um versteckte Verzeichnisse anzeigen zu lassen. Nun navigieren wir uns durch den folgenden Pfad, bis wir den Ordner „Electronic Arts” entdecken:

.steam/steam/steamapps/compatdata/INDIVIDUELLE NUMMER/pfx/drive_c/Program Files (x86)/

Den kompletten Ordner „Electronic Arts” schneiden wir nun aus und fügen ihn vorne in „Persönlicher Ordner” ein.

Warum ist dieser Zwischenschritt notwendig? Unter Ubuntu werden Steam-Anwendungen zum einen in versteckten Ordnern abgelegt und befinden sich zum anderen in unnötig tief verschachtelten Verzeichnissen. Für die weitere Installation benötigen wir jedoch den DAoC-Ordner an einer sichtbaren und schnell zugänglichen Stelle. Das erleichtert nicht nur den allgemeinen Zugriff, sondern ist auch dann hilfreich, wenn später beispielsweise eine Custom-UI installiert werden soll. Ein griffbereites Spielverzeichnis spart hier Zeit und Nerven.

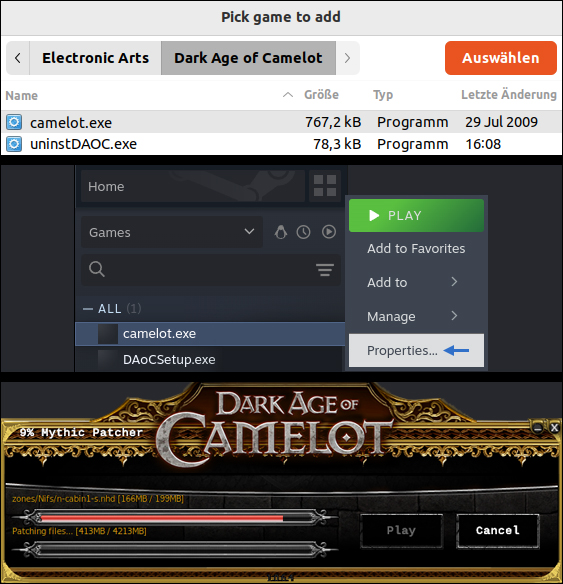

Im nächsten Schritt fügen wir die Datei camelot.exe als „Steam-fremdes Spiel“ zur Bibliothek hinzu. Diese ausführbare Datei befindet sich im zuvor verschobenen Electronic-Arts-Ordner. Sobald der neue Eintrag in der Steam-Bibliothek per Play-Button gestartet wird, beginnt der Mythic-Patcher automatisch damit, die eigentlichen Spieldateien herunterzuladen.

Eden DAoC mit Ubuntu

Nach Abschluss des Downloads ließe sich das kostenpflichtige Original-DAoC bereits starten. Der Ywain-Cluster gilt jedoch als weitgehend verlassen - deshalb verschaffen wir uns im letzten Schritt Zugang zum Eden-Server, indem wir dessen Launcher herunterladen.

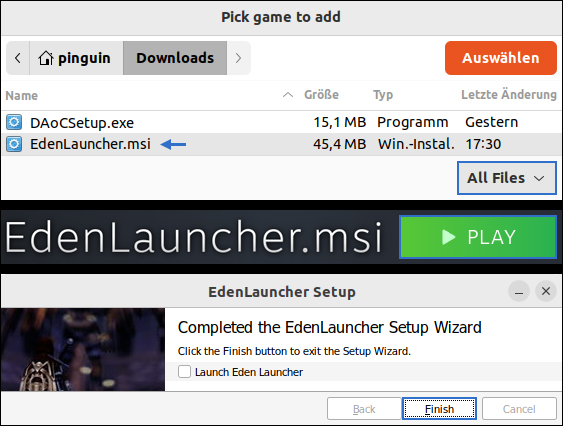

Was passiert nun? Ganz einfach: Der heruntergeladene Launcher muss erneut über Steam gestartet werden. Achtung - diesmal handelt es sich um eine .msi-Datei. Beim Hinzufügen über Steam ist es daher wichtig, den Dateifilter auf „Alle Dateien“ umzustellen, damit das Microsoft Installer-Paket überhaupt angezeigt wird. Danach klicken wir das „EdenLauncher Setup” wie gewohnt durch, führen es jedoch am Ende nicht aus.

🗨️ Snorri Sturluson spricht: „Weit habt ihr es gebracht, Reisender… Doch zwei Wiederholungen stehen euch noch bevor. Erst dann wird euer Pfad in die Schattenlande von Eden frei sein.“

Im nächsten Schritt navigieren wir erneut durch das verschachtelte Steam-Labyrinth, bis wir schließlich im Installationsverzeichnis des Eden-Launchers ankommen. Dieses befindet sich standardmäßig im folgenden Pfad:

.steam/steam/steamapps/compatdata/INDIVIDUELLE NUMMER/pfx/drive_c/Program Files (x86)/EdenLauncher/

Wie bereits beim DAoC-Hauptspiel empfiehlt es sich auch hier, diesen Ordner aus dem versteckten Steam-Verzeichnis auszuschneiden und stattdessen direkt im „Persönlicher Ordner” von Ubuntu einzufügen. Auf diese Weise liegen sowohl das Spielverzeichnis als auch der Launcher gut sichtbar und griffbereit an einem zentralen Ort.

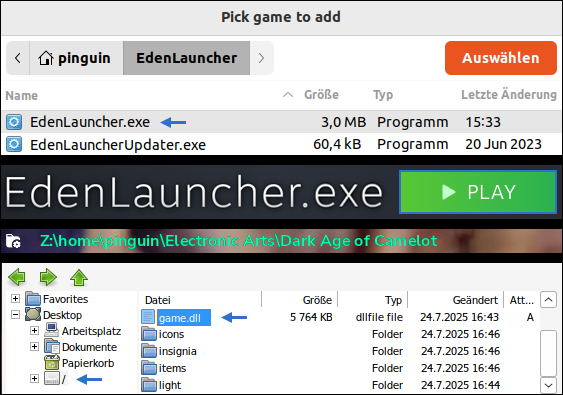

Jetzt fügen wir ein letztes Mal ein neues Spiel in Steam hinzu - diesmal die „EdenLauncher.exe“, die sich im zuvor verschobenen Ordner befindet. Diese ausführbare Datei ist das Tor zum Eden-Server und muss beim ersten Start mit dem Spielverzeichnis verknüpft werden.

Hierfür klicken wir im Eden Launcher links oben auf den Ordner mit dem Zahnrad. Es öffnet sich Fenster, in dem wir auf das Festplattensymbol mit dem Slash klicken und uns zum Electronic-Arts-Ordner zur „game.dll” durchnavigieren. Diese Datei wählen wir aus, woraufhin der Eden Launcher damit beginnt, das Spielverzeichnis zu aktualisieren.

🗨️ Sir Remson spricht: „Es ist vollbracht, Abenteurer! Aktiviert mit eurem Zauber die Schaltfläche ›Launch Eden‹ und tretet den Streitkräften Albions bei.“

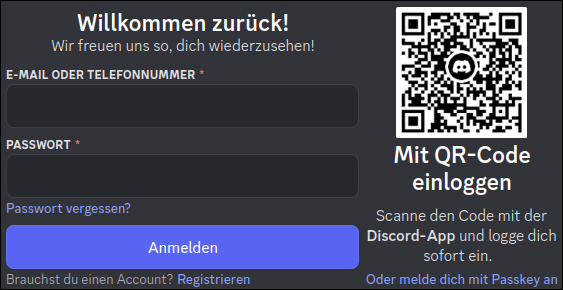

Da der Eden-Server stark mit Discord verknüpft ist, benötigen Spieler zwingend ein entsprechendes Konto für den Login. Eine Installation der App ist jedoch nicht erforderlich - die Webversion reicht vollkommen aus.

ℹ️ Nach erfolgreicher Einrichtung genügt es, den Eintrag „EdenLauncher.exe“ in der Steam-Bibliothek zu behalten. Alle zuvor hinzugefügten Dateien, die lediglich zur Installation von DAoC benötigt wurden, können über einen Rechtsklick und die Option „Verwalten“ wieder gelöscht werden.

Ubuntu DAoC - lohnt sich das?

Ein Vierteljahrhundert ist vergangen - und plötzlich fühlt sich alles wieder wie 2002 an. Deutschland taumelt von Krise zu Krise, selbst der einst wohlhabende Freistaat Bayern muss nun einen „Wassercent“² kassieren, um die klammen Gemeindekassen aufzufüllen. Die Preise explodieren, die Arbeitslosenzahlen³ klettern von Quartal zu Quartal - doch zum Glück gibt es einen Lichtblick: Dark Age of Camelot. Und das Beste daran? Ubuntu, Steam, Eden und sogar Discord sind komplett kostenlos.

Eden-DAoC 2025 - Zergen! Staatskrisen aussitzen

🗨️ Fionna Yorke spricht: „Abenteurer! Folgende Weisheiten gebe ich euch mit auf den Weg …“

Es gibt auf Eden keine klassischen Levelgruppen - jede Klasse levelt für sich. Daher lohnt es sich, zunächst bis Stufe 10 die Quests in der Tutorial-Zone abzuschließen und anschließend direkt in die Battlegrounds zu wechseln. Dort entstehen regelmäßig erste RvR-Gruppen mit Spielern ähnlicher Stufe.

- Sobald Level 50 erreicht ist, steht die Ausrüstungsfrage im Vordergrund. Zuerst sollte das Epic-Quest abgeschlossen werden. An den Samstagabenden finden regelmäßig PvE-Raids statt, etwa in Tuscaran Glacier oder Galladoria, um Händler freizuschalten. Das mag eintönig sein, ist aber essenziell, um ein konkurrenzfähiges Template zu bauen.

Rückkehrer und Neulinge sollten auf einfache, aber effektive Klassen setzen: Enchanter, Spiritmaster oder Cabalist verfügen über einen treuen Begleiter (Pet), können im Alleingang leveln und sind in jeder Gruppenkonstellation willkommen.

Boote sind der schnellste Weg in andere Reiche

Gilden spielen auf Eden eher eine Nebenrolle. Die meisten Spieler schließen sich ohnehin dem öffentlichen RvR-Zerg an - dem großen, losen Pulk, der täglich durch die Grenzgebiete zieht.

- Solo-RvR existiert zwar, ist aber ein eigenes Biotop. Hier treffen meist Veteranen aufeinander, die Dark Age of Camelot im Blut haben. Der Umgangston ist respektvoll - ein frisch gebackener Reichsrang-2-Spiritmaster, der nur ein paar Kisten einsammelt, wird von den Profis meist ignoriert.

Zwischen den Extremen aus Zerg und Einzelkämpfer tummeln sich Kleingruppen - drei bis vier Spieler, die gezielt Hotspots anlaufen und auf schnelle Kämpfe aus sind. Und wer in freier Wildbahn einem Bogenschützen begegnet, sollte besser davon ausgehen: Er ist nie allein.

Verwandte Themen:

Wirtschaftssimulation zocken unter Ubuntu. Wie wäre es mit TVTower?

Beim Spielen Bier trinken? Mutti sagt: „Nimm ein Glas mit Pilsdeckchen!”

¹Xzylence: Easy Recorder guide for Eden server Season 3. youtube.com (08/2025).

²Schweinfurth, Ralph: Wassercent in Bayern: Neue Abgabe mit ungleicher Lastenverteilung? bayerische-staatszeitung.de (08/2025).

³Burgard, Philipp: Zahl der Arbeitslosen steigt im Juli auf fast drei Millionen. welt.de (08/2025).