Für Linux-Distributionen ist der gottgleiche Kernel das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Immerhin besitzt diese zentrale Betriebssystemkomponente¹ mittlerweile über 24 Millionen Codezeilen² und stellt nicht nur Gerätetreiber für Grafikkarten oder WLAN-Chips bereit, sondern ist sowohl für Dateisysteme wie auch für Netzwerkprotokolle verantwortlich. Des Weiteren bestimmt die Softwarebibliothek unter anderem darüber, wie energieeffizient³ die installierte Hardware arbeitet. Generell gilt: Umso neuer der Kernel, desto leistungsfähiger die Plattform. Trotzdem halten Ubuntu LTS-Versionen fünf Jahre lang an ihrem Basismodul fest, um die Funktionalität angeschlossener Computerperipherie nicht zu gefährden.

LTS-Distributionen wie Ubuntu 20.04 sind auf lange Laufzeiten von fünf Jahren ausgelegt. Um die Stabilität des Systems sicherzustellen, beseitigen Updates nur Fehler und Sicherheitslücken.

Eggeling, Thorsten: Linux-Hardware und Treiber. In: Linux Welt XXL Nr. 1 (2022). S. 34.

Genau in diesem Moment arbeiten weltweit eine Vielzahl von Menschen am offiziellen Linux-Kernel, wodurch es circa alle 80 Sekunden⁴ zu einer Quelltext-Änderung kommt. Beim Programmieren entstehen zum einen Fehler, die manchmal sogar Sicherheitslücken aufreißen und zum anderen müssen vermeintlich obsolete Treiber regelmäßig entfernt werden, damit sich das Code-Volumen nicht unendlich ausdehnt. Nutzer einer LTS-Edition sind jedoch vor eventuellen Risiken und Kompatibilitätsproblemen gefeit; denn sie haben die Gewissheit, dass die Hardware, die während der Ubuntu-Installation verbaut war, den gesamten Unterstützungszeitraum funktioniert.

Auf der anderen Seite sind Anwenderprogramme wie GIMP, Kdenlive oder Darktable mittlerweile konkurrenzfähige Adobe-Alternativen, die immer mehr Medienschaffende an Ubuntu binden. Darüber hinaus bringen inzwischen die meisten Entwicklerstudios ihre Computerspiele zusätzlich für Linux-Plattformen heraus, damit die Produkte ebenfalls unter SteamOS funktionieren. Ressourcenhungrige Applikationen profitieren wiederum enorm von Kernel-Updates, da vor allem dedizierte Grafikkarten durch aktuelle Treiber leistungsfähiger werden.

Dank des Engagements von AMD richten moderne Linux-Distributionen bei nahezu allen Radeon-Karten die besten Grafiktreiber ein, ohne dass Anwender auch nur einen Finger rühren müssen. Zur Unterstützung seiner Prozessoren hatte AMD sich schon zuvor bei der Kernel-Entwicklung eingebracht.

Leemhuis, Thorsten: Strippenzieher: Wer bestimmt, wo es mit Linux-Kernel hingeht. In: c’t Nr. 10 (2021). S. 51.

Aufgrund der Tatsache, dass Linux-Distributionen den Server-Markt dominieren, beteiligen sich Unternehmen wie Google, Samsung oder IBM ebenfalls an der Kernel-Entwicklung, um die Kosten ihrer gigantischen Datencenter zu reduzieren. Dazu optimieren diese Weltkonzerne unter anderem die Betriebssoftware von Speichercontrollern, was am Ende auch Vorteile für Privatanwender bringt.

Hinweise für Netzaktivisten:

Das Engagement der GAFAS birgt keine Risiken. Die IT-Firmen besitzen keinen Hebel, um nutzerschadende Funktionen im Code einzubinden, da Linus Torvalds ein kleines Team beschäftigt, das alle Änderungen überwacht. Darüber hinaus müssen sämtliche Kernel-Inhalte einer Open-Source-Lizenz unterliegen. Die Hersteller von Druckern wollen diese Bedingung oftmals nicht erfüllen, weswegen die Inbetriebnahme derartiger Peripheriegeräte nicht auf Kernel-Basis geschieht und stets eine Herausforderung ist.

Wer möchte angesichts der genannten Sachverhalte schon fünf Jahre lang mit derselben Systembasis arbeiten? Ein Dilemma für Canonical, das mit Ubuntu eine schnörkellose und bombensichere Windows-Alternative schaffen wollte, die aber im Gegensatz zu Debian trotzdem dem Zeitgeist folgen soll.

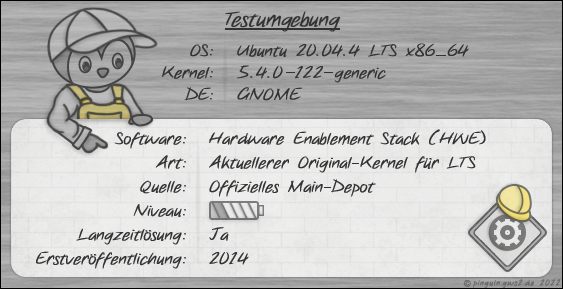

- Um eine Lösung für dieses Problem zu finden, entschied sich das Londoner Softwareunternehmen im Jahre 2014 dazu, die aktuelleren Kernel aus den halbjährlichen Zwischenversionen für unterstützte LTS-Editionen zurück zu portieren.

Diese Treiberarchive nennen sich Hardware Enablement Stack und erscheinen zusammen mit den Servicepacks, die offiziell Point Releases⁵ heißen.

Sie liefern ab dem zweiten Point Release einen neueren Linux-Kernel. Diese Ergänzung nennt Ubuntu LTS Enablement Stack-Support oder auch HWE-Stack (Hardware Enablement Stack). Der HWE-Stack soll die konservativen LTS-Versionen auf dem aktuellen Stand halten und zur Installation auf neuester Hardware befähigen.

Apfelböck, Hermann: Ubuntu-Release-Politik. In: Linux Welt Nr. 4 (2022). S. 21.

Das Schöne an dieser Update-Politik ist, dass die Ubuntu-Varianten immer noch weit genug vom aktuellsten Linux-Kernel entfernt sind, um ausreichend getestet und sicher zu sein.

Doch aufgepasst: Währenddessen die Point Releases automatisch in der Aktualisierungsverwaltung auftauchen und zumeist routinemäßig installiert werden, müssen HWE-Kernel händisch aktiviert werden. Dieser Umstand sollte LTS-Nutzer jedoch nicht abschrecken. Schließlich erklären die Pinguin-Autoren in der folgenden Anleitung, wie Ubuntu ein neues Basismodul aus der offiziellen Canonical-Quelle erhält. Ganz nebenbei erfahren interessierte Linux-Freunde anhand von Beispielen, wann ein Kernel-Update überhaupt Sinn macht.

Neue Treiber

Szenario: Wegen der rasant steigenden Verbraucherpreise deckte mein Verdienst bei Kentucky Fried Chicken nicht mehr meine Lebenshaltungskosten, weswegen ich vor Kurzem gekündigt habe. „Und was jetzt?”, fragte ich mich, während ich traurig die Magdeburger Elbpromenade entlangspazierte. Dabei fiel mir auf, dass die diesjährige Sommermode trendbewusste Schülerinnen dazu verleitet, ihre Schwabbelbäuche zur Schau zu stellen. Und plötzlich dachte ich: „Ja, ich werde Mager-Coach!” Seit diesem Ereignis helfe ich jungen Frauen dabei, ein Idealgewicht von circa 40 Kilogramm⁶ zu erreichen. Anfangs brummte das Geschäft, bis Journalistinnen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks damit begannen, die Instagram-Profile meiner Berufsgenossen sperren zu lassen. In ihrer unendlichen Dekadenz verdrängen diese Staatsparasiten den Umstand, dass der erste Arbeitsmarkt in der freien Wirtschaft nur spindeldürren Menschen offensteht, die auch mal mit 600 Kilokalorien in der Woche auskommen können. Doch zum Glück geben einige meiner Schmetterlinge meinen WhatsApp-Kontakt an Freundinnen weiter, wodurch sich mein Kundenkreis stetig erweitert. Den Instant-Messenger steure ich bequem über eine Desktop-App, die sogar auf meine USB-Webcam zugreifen könnte, wenn Ubuntu das Peripheriegerät erkennen würde.

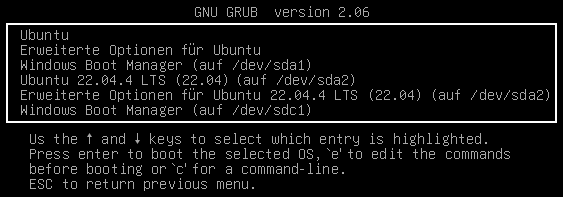

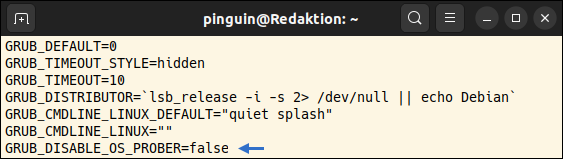

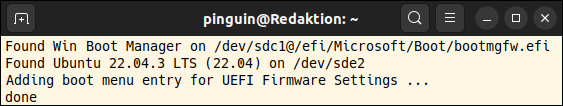

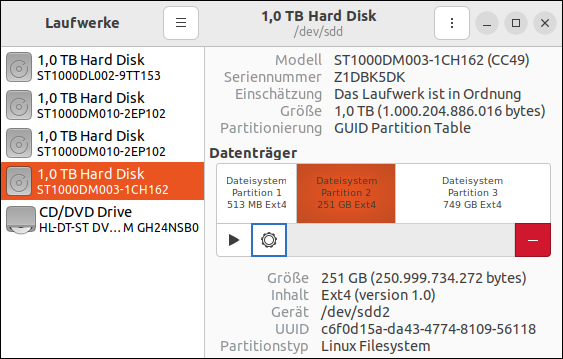

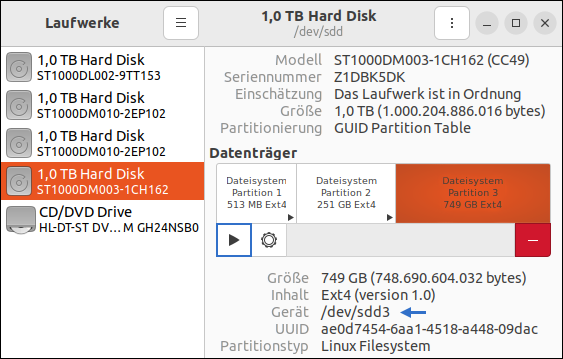

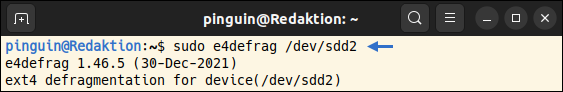

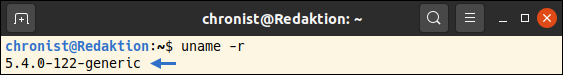

Wie auf dem Terminal-Screenshot zu sehen, verwendet mein Ubuntu 20.04 LTS im Juli 2022 immer noch den Ursprungskernel, der im November 2019 erschienen ist. Um an ein moderneres Treiberarchiv zu gelangen, habe ich nun drei Optionen:

- Ich upgrade auf die nächste LTS-Version.

- Ich installiere den neusten Linux-Kernel.

- Ich aktiviere den HWE-Stack.

Natürlich entscheide ich mich für die letzte Variante, da ich die Systemstabilität in keiner Weise gefährden möchte. Schließlich käme es mich teuer zu stehen, wenn ich Fotos und Daten von Klientinnen sowie Kalenderinhalte oder E-Mails verlieren würde. Dementsprechend rufe ich mit der Tastenkombination Strg + Alt + T ein jungfräuliches Terminal-Fenster hervor, damit ich dort gleich darauf das nachstehende Kommando eingeben kann:

sudo apt-get install linux-generic-hwe-20.04 -y

Hinweis: Wer den Befehl kopiert, der sollte darauf achten, dass die Versionsnummer mit seiner LTS-Edition übereinstimmt.

Sobald die Einrichtung des HWE-Kernels abgeschlossen wurde, starte ich Ubuntu neu, um mit dem aktuelleren Basismodul zu arbeiten.

sudo reboot

Ab sofort erhalte ich bei jedem zukünftigen Point Release eine automatische Kernel-Auffrischung.

Weitere Vorteile

Nach dem Systemupdate ist meine Linux-Distribution tatsächlich in der Lage, meine USB-Webcam in Betrieb zu nehmen.

Darüber hinaus kommt mir meine Hardware-Plattform spürbar leistungsfähiger vor. Kein Wunder, schließlich sind in dem neuen Kernel zeitgemäße AMD-Treiber enthalten, welche unter anderem verloren gegangene Kraftreserven meines Prozessors freisetzen.

Gut fünf Jahre nach dem ersten Versuch ist die Unterstützung für Intels FSGSBASE-Instruktionen nun in den Kernel integriert worden. Diese sollen die Performance-Einbußen abmildern, die die Schutzmaßnahmen gegen die CPU-Sicherheitslücken Spectre und Meltdown mit sich brachten. Davon profitieren sowohl Intels x86-Prozessoren als auch jene von AMD.

Wolski, David: Linux 5.9 optimiert Speichernutzung. In: c’t Nr. 23 (2020). S. 54.

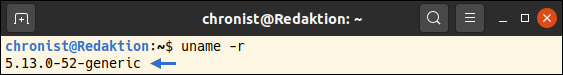

Hingegen für ein gutes Gefühl sorgt die Nummer 52 in der Kernel-Version 5.13. Denn je höher der Wert an der letzten Zahlenstelle, umso mehr Sicherheitslücken wurden bereits geschlossen. Der HWE-Stack ist also wirklich eine feine Sache. Mit nur einem Terminal-Befehl konnte ich den Unterbau meines Ubuntus verbessern, ohne irgendwelche Nachteile in Kauf nehmen zu müssen.

Verwandte Themen:

Ubuntu: Systembasis aufräumen und alte Kernel entfernen

LTS-Version weiternutzen, aber wichtige Applikationen updaten

¹Leemhuis, Thorsten: Basics zum Linux-Kernel, Teil 4. In: c’t Nr. 16 (2019). S. 176.

²Kunst, Eva-Katharina & Jürgen Quade: Kern-Technik: Kernel- und Treiberprogrammierung mit dem Linux-Kernel - Folge 104. In: Linux Magazin Nr. 7 (2019). S. 46.

³Kißling, Kristian: Für die Langstrecke: Ubuntu 22.04 mit Kernel 5.15, Nftables und besserem Nvidia-Support. In: Linux Magazin Nr. 7 (2022). S. 18.

⁴Leemhuis, Thorsten: Flache Hierarchie: Wie Änderungen in den Linux-Kernel fließen. c’t Nr. 10 (2021). S. 56.

⁵Vetter, Veronika Helga: Ubuntu: Upgrade - die neuste LTS-Version installieren. pinguin.gws2.de (08/2022).

⁶Eckert, Svea & Sulaiman Tadmory: Hungern mit Instagram: Wie triggert Insta Essstörungen? youtube.com (08/2022).