„Kein Backup, kein Mitleid!“ - ein Klassiker auf den T-Shirts von Systemadministratoren. Und ja, das hat einen Grund: Spätestens seit Windows 7 lassen sich in der Systemsteuerung unter „Sichern & Wiederherstellen“ Datensicherungen kinderleicht einrichten. Fast noch wichtiger sind die Wiederherstellungspunkte - falls Microsoft mal wieder ein Update ins Klo wirft. Wer unter Windows seine Daten verliert, hat ehrlich gesagt wirklich keine Sympathie verdient. Bei Linux sieht die Sache ganz anders aus. In einem Ubuntu-Anleitungsbuch von 2010 zeigt die Autorin¹ noch umständlich, wie man das Home-Verzeichnis mit Déjà Dup auf eine DVD-RW brennt. Vier Jahre später sinniert Marcus Fischer² über Cloud-Backups, Komprimierung und inkrementelles Sichern - doch wie ein Ubuntu-System im Ernstfall tatsächlich wiederhergestellt wird, bleibt nebulös. Höchste Zeit für einen Ansatz, der praktisch funktioniert.

Was in eine Datensicherung gehört, sind grob gesagt Konfigurationen und persönliche Einstellungen. Ein Beispiel: Nach der manuellen Installation eines proprietären NVIDIA-Treibers startet Ubuntu nicht mehr - keine Chance! Alles weg: E-Mails samt Thunderbird-Einstellungen, Conky, Flatpak-Programme, Hintergrundbilder, Desktop-WhatsApp, Steam-Spielpfade, Lesezeichen zu Netzwerkspeichern, eingerichtete Benutzerkonten und gespeicherte Logins im Webbrowser.

Ubuntu Backup-Hardware

Für die routinemäßige Systemsicherung wird ein separates Speichermedium benötigt, das jederzeit bereitsteht, um Momentaufnahmen der Daten zu archivieren. Besonders beliebt sind hierfür USB-Sticks. Um zu verhindern, dass die Sicherungsvorgänge im Hintergrund die Systemleistung beeinträchtigen, sollte das portable Speichermedium mindestens der USB-3.0-Spezifikation entsprechen und dauerhaft an einem blauen Anschluss angeschlossen sein. Zudem empfiehlt es sich, ein Medium mit einem Fassungsvermögen von über 100 Gigabyte zu wählen, um mehrere Sicherungskopien aufnehmen zu können.

Ein täglich genutztes System kann problemlos bis zu 900.000 Dateien für ein Backup ansammeln. USB-Speichersticks sind für derart massenhafte Lese- und Schreibvorgänge jedoch denkbar ungeeignet, da ihre Controller-Architektur auf sequenzielle Datenübertragung optimiert ist - nicht auf hochfrequente, zufällige Zugriffe.

Hier erweist sich eine ausgemusterte SATA-Festplatte mit 7.200 U/min als deutlich überlegene Alternative: Ihre mechanische Lese-Schreib-Einheit und das SATA-III-Interface (mit bis zu 6 Gbit/s Bandbreite) bewältigen selbst fragmentierte Dateistrukturen effizienter.

- Wer also eine ausrangierte HDD im Schrank liegen hat, verfügt bereits über ein ideales Backup-Laufwerk - besonders, wenn es sich um ein Modell mit 64 MB Cache oder mehr handelt.

Unabhängig vom gewählten Speichermedium ist jedoch entscheidend, dass die Zielpartition ein ext4-Dateisystem besitzt.

sudo mkfs.ext4 /dev/sdX

Die Backup-Software

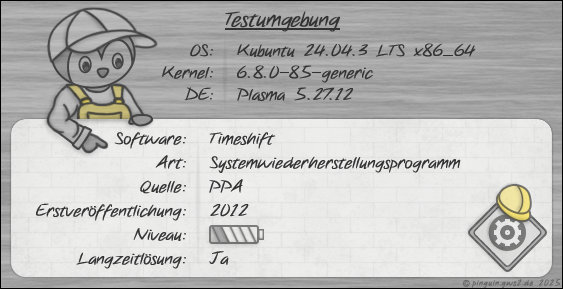

Timeshift ist unter Linux das Pendant zur Windows-Systemwiederherstellung und wird besonders in Ubuntu-basierten Distributionen geschätzt. Während es in Linux Mint bereits vorinstalliert ist, muss es bei anderen Debian-Derivaten wie Ubuntu manuell nachgerüstet werden. Die empfohlene Installationsmethode nutzt das offizielle PPA (Personal Package Archive) des Hauptentwicklers Tony George, da das Projekt mittlerweile von über 80 Freiwilligen auf GitHub aktiv gepflegt wird und so regelmäßige Updates erhält.

Die Installation erfolgt mit nur zwei Befehlen:

sudo add-apt-repository ppa:teejee2008/timeshift -y

sudo apt update && sudo apt install timeshift

Der größte Pluspunkt von Timeshift liegt in seiner automatisierten Arbeitsweise: Nach der einmaligen Konfiguration läuft das Programm vollständig im Hintergrund - ohne manuellen Eingriff. Selbst nach einem kompletten Systemabsturz ermöglicht es eine 1:1-Wiederherstellung des letzten funktionsfähigen Zustands.

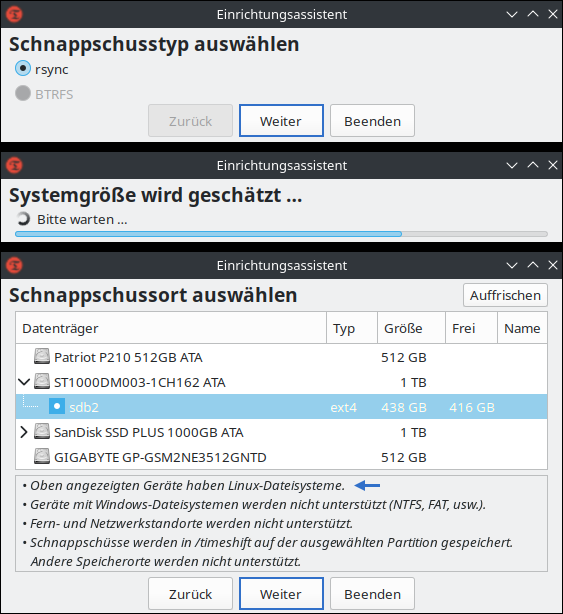

Nach dem ersten Start des Programms leitet ein Einrichtungsassistent durch die einmalige Grundkonfiguration. Timeshift legt die Wiederherstellungspunkte dabei standardmäßig nach der rsync-Methode an - vereinfacht gesagt: Zunächst wird eine Vollkopie der Daten erstellt, anschließend nur noch die Modifikationen nachgezogen. Die Option BTRFS bleibt für die meisten Ubuntu-Nutzer deaktiviert, da die Distribution standardmäßig auf das ext4-Dateisystem setzt. Wichtig zu wissen: Timeshift speichert Schnappschüsse ausschließlich auf Partitionen mit einem Linux-kompatiblen Dateisystem.

Wie häufig sollte gesichert werden?

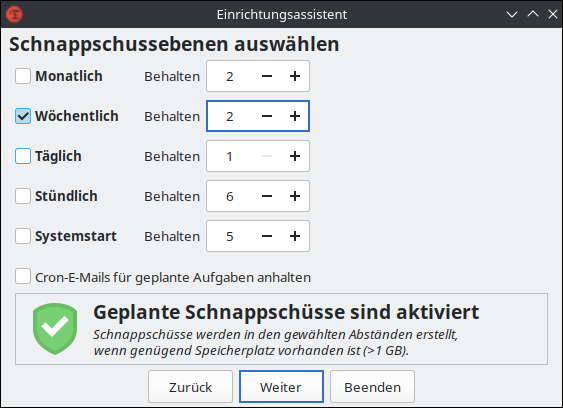

Während private Anwender mit einer wöchentlichen Sicherung gut bedient sind, empfiehlt sich für Unternehmen eine tägliche Backup-Routine. Der Grund: Geschäftskorrespondenz - etwa archivierte E-Mails oder Chat-Verläufe in Messengern sollte lückenlos erhalten bleiben.

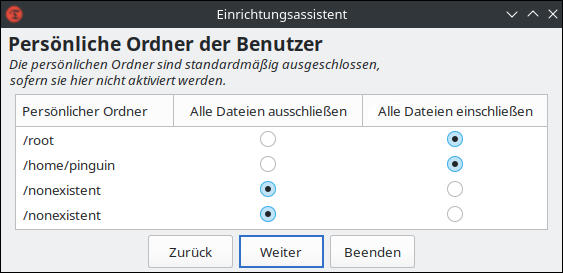

Zu guter Letzt geht es im Einrichtungsassistenten darum, den Umfang der Datensicherung festzulegen. Für ein vollständiges Systemabbild sollten alle Dateien von /root und /home im Backup einbezogen werden.

Die Angabe hinter „Behalten” bestimmt, wie viele Wiederherstellungspunkte vorgehalten werden. Ein Wert zwischen 2 und 4 hat sich bewährt - ältere Versionen werden automatisch überschrieben.

Die Systemwiederherstellung

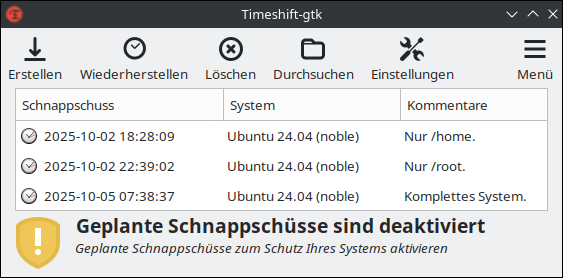

Ubuntu tot? Kein Drama. Effizienzmodus: keine Reparaturversuche, keine Google-Suchorgien, sondern Neuinstallation. Anschließend Timeshift mit den oben genannten Befehlen einrichten und über „Durchsuchen“ die vorhandenen Sicherungen vom Backup-Medium einbinden.

Danach den gewünschten Schnappschuss auswählen und „Wiederherstellen“ starten. Während der Systemrestauration erfolgt die Abmeldung aus Ubuntu; ein schwarzes Fenster zeigt den Fortschritt. Nach dem Neustart ist die ursprüngliche Arbeitsumgebung vollständig wiederhergestellt.

Verwandte Themen:

Benötigen Ubuntu-Nutzer eine Personal Firewall?

Drucken unter Linux? Welches Gerät ist am besten - Praxistipp

¹Hertzog, Ute: From Zero2Hero: Ubuntu. München: Markt+Technik Verlag 2010.

²Fischer, Marcus: Ubuntu 14.04 LTS. Das umfassende Handbuch. 8., aktualisierte und erweiterte Auflage. Bonn: Galileo Press 2014.